07 jul

Thomas Woods

Aos católicos é permitido uma amplitude bem substancial no debate das questões econômicas, como pode ver perfeitamente por si mesmo quem quer que pesquise a história do pensamento católico. Sim, há Wilhelm von Ketteler, profundamente intervencionista, no final do século XIX, mas também há escolásticos do século XVI, muito mais simpáticos ao mercado, cujos pontos de vista são recontados com competência por Alejandro Chafuen no brilhante livro Fé e Liberdade: O Pensamento Econômico da Escolástica Tardia (em português, LVM editora, 2019). Os escolásticos tardios não foram um mero acaso de sorte, visto que os dois grandes pensadores econômicos da Idade Média tardia, Santo Antônio de Florença e São Bernardino de Siena, concordavam com eles em questões que iam de preços e salários a moeda e empreendedorismo.

Ora, não me oponho ao debate vigoroso e vivo sobre as questões econômicas ou sobre quase qualquer outro tópico. Oponho-me é à sugestão de alguns escritores de que há somente um tipo de sistema econômico ao qual os católicos devem apoiar. Não me parece que alguém que esteja familiarizado com a grande expansão do pensamento econômico católico ao longo dos séculos possa chegar a tal conclusão, visto terem sido tão diversas as perspectivas católicas.

O sistema que mais comumente é desenvolvido pelos oponentes católicos do mercado é o distributismo, em que as pessoas se apartam da divisão do trabalho e da sociedade mercantil numa espécie de autarquia, em que produzem muito do que necessitam e trocam com outros quaisquer bens adicionais que necessitem. A ênfase aqui é ter o maior número de pessoas possível como donos das próprias terras e de quaisquer meios de produção que utilizem. Algumas formas de distributismo não mais abertamente primitivistas do que outras; o website de um dos meus críticos recentes clama por uma sociedade em que a maioria das estradas sejam inacessíveis à veículos motorizados. Espero que ninguém lá tenha pressa de chegar a um hospital.

Agora, se uma família, ou um grupo de famílias, ou toda uma cidade deseja viver desse modo, não encontrarão, de minha parte, objeção; as escolhas econômicas deles realmente não me dizem respeito. Meu ponto aqui é que existem razões perfeitamente boas para não desejar viver dessa maneira e para apreciar os benefícios que nos foram dados por tomar parte de uma divisão do trabalho em larga escala abrangida pela economia de mercado. Minha cópia do Credo Niceno-Constantinopolitano nada diz sobre testar a fidelidade de alguém ao magistério por ordenhar ou não uma vaca.

Não é segredo para ninguém que sou um adepto e estudioso do livre mercado. Costumava ser um cético direitista do capitalismo, como o que podemos encontrar nas páginas de muitas publicações tradicionais, de modo que estou tão familiarizado com as objeções ao mercado quanto os que podem levantá-las contra mim, mas com o tempo, meus estudos de economia segundo a prática da Escola Austríaca, convenceram-me de que minhas objeções ao mercado eram falaciosas.

No final do mês que vem, a Lexington Books publicará meu livro The Church and the Market [A Igreja e o Mercado] que propõe uma defesa robusta da economia austríaca de livre mercado de uma perspectiva católica tradicional. Do sistema de Banco Central (sou contra) a preços e salários, dos ciclos econômicos a legislação antitruste, da ajuda externa ao bem-estar social, está tudo lá. Acredito que esse livro é um dos melhores trabalhos que já fiz e espero que as pessoas que apreciaram o que disse em outras áreas darão a justa audiência que creio merecer. Já foi aprovado pelo diretor do departamento de Economia do Christendom College da Universidade de Dallas.

Não é possível nem desejável tentar defender todos os detalhes de minhas opiniões econômicas aqui. Estou muitíssimo familiarizado com os argumentos contra elas, mas a meu ver, esses argumentos não convencem, e se a correspondência que recebo é um indício, objeções tradicionalistas à economia de mercado aplicam-se muito mais à Escola de Chicago, que critico em meu livro, que à Escola Austríaca. Meu objetivo aqui é muito mais modesto: oferecer algumas reflexões para demonstrar que os católicos têm bons motivos para ser céticos quanto a planos como o distributismo. O distributista convicto não pensará que são bons motivos. Meu ponto é que são, ao menos, pontos discutíveis. Não nos esqueçamos de que alguns tópicos estão abertos à discussão pelos católicos e, em questões como essas, devemos ser capazes de discordar sem recorrer às acusações de heresia ou perversidade.

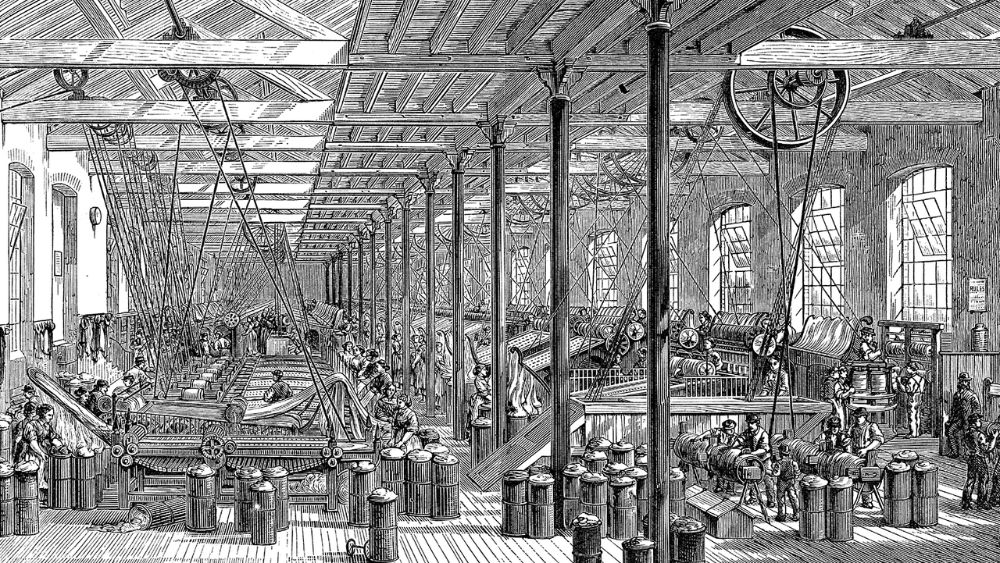

Na imprensa tradicionalista ouvi o argumento de que a sociedade pré-industrial é preferível a sociedade que surgiu da Revolução Industrial. A vida comunitária era vibrante, as pessoas eram independentes e ninguém tinha de degradar-se vindo a ser um “escravo assalariado” (um termo irônico usado para descrever alguém que concorda trabalhar para outrem em troca de um salário regular). Essa opinião, em geral, é desenvolvida como se fosse a verdade católica, fora da qual não há salvação.

Um tradicionalista, por exemplo, escreveu que as pessoas nas economias modernas (que, devemos notar, são economias mistas e não economias de mercado puras) vivem num estado de incerteza de conseguir a mera subsistência, faltando-lhes a segurança, que era a sina da maioria das pessoas na era pré-industrial. Como historiador, fico sem palavras quando me deparo com afirmações como essas. Será que os camponeses na França pré-industrial – que figuravam como os mais livres e independentes do campesinato europeu – estavam livres das incertezas de conseguir mais que a mera subsistência? Tente dizer isso a uma mãe do século XIV que acabou de perder o quarto filho antes do primeiro aniversário, vive de uma colheita ruim que mal lhe poupa de morrer de fome e mora em uma imundície intolerável. No final do século XVIII, os viajantes sempre falavam das condições terríveis do campesinato francês e do estado extremamente dilapidado das habitações rurais. O mesmo é verdade para muitos que buscavam emprego no comércio. Um pároco normando descreveu a situação em 1774:

Diaristas, trabalhadores e artífices e todos os que as ocupações não dão muito mais que alimentação e vestuário são os que se tornam mendigos. Quando jovens, trabalham e quando, pelo trabalho, conseguem roupas decentes e algo para pagar os custos do matrimônio, casam-se, criam o primeiro filho, têm problemas em criar dois e, se vem um terceiro, o trabalho não basta para alimentá-los e custear todas as despesas. Nesse momento, não hesitam em tomar os apetrechos de mendigo e sair pelo mundo.

Tomar os apetrechos de mendigo e sair pelo mundo: eis o que lhes resta. Dizer que o livre-mercado levou à destruição de uma comunidade de vida antes existente, harmoniosa, é, simplesmente, desprezar o testemunho histórico. Como poderia existir “comunidade” se as pessoas estavam morrendo de fome e eram forçadas a sair pelas estradas em busca de sustento? Essas condições terríveis se aplicavam, às vezes, a quase um terço da população francesa – umas oito milhões de pessoas. Antes da industrialização, não havia lugar para eles na economia. Ponto final.

Cada vez encontramos menos historiadores, dentre eles os marxistas, que ainda aceitam a propaganda sobre a pavorosa Revolução Industrial que aprendemos na escola. Em um grande estudo feito em 1985, o economista Nicholas F.R. Crafts estimou que a renda real per capita dobrou na Inglaterra entre os anos de 1760 e 1860. O professor R. M. Hartwell, da Universidade de Oxford, dedicou grande parte de sua carreira a essa discussão e, por volta de 1970, afirmou: “A controvérsia acabou? Com relação ao padrão de vida – o conjunto de bens – deveria estar e, de fato, parece estar. Até E. P. Thompson (marxista), o pessimista mais convicto, concorda agora que nenhum acadêmico sério esteja disposto a afirmar que tudo ficou pior”.

Nenhum dos modelos de empobrecimento econômico sugeridos corresponde aos fatos históricos. Ao contrário, os fatos históricos eram: a média da renda per capita aumentou… depois de 1815, os preços caíram mais que os salários em dinheiro; o consumo per capita de alimentos e outros bens de consumo aumentou…A esses fatos devemos acrescentar indícios a respeito da população. A população estava crescendo rapidamente depois de 1780, resultado quase certo de uma taxa de natalidade crescente e, mais importante, de um decréscimo da taxa de mortalidade, consequência nem tanto de uma medicina melhorada, mas de melhorias no ambiente e nutricionais. Ao melhorar os padrões de vida com a industrialização, os pais tiveram mais filhos e mais deles sobreviveram.

Naturalmente, por motivos que explico no meu livro, as condições dos trabalhadores na Inglaterra nos séculos XVIII e XIX eram extremamente pobres se comparadas às condições dos trabalhadores hoje (cujos melhores padrões de vida são, por si sós, resultado lógico da acumulação de capital que ocorre no livre mercado). A questão é que antes da Revolução Industrial, as condições eram muito piores. Com o advento da industrialização, pela primeira vez um número cada vez maior de pessoas foi capaz, não só de sobreviver, mas também de desfrutar um padrão de vida ascendente.

Às vésperas da Revolução Industrial, a economia era irremediavelmente estática e não possuía nenhuma escapatória para um número cada vez maior de pessoas, às quais a vida agrícola e de manufatura doméstica era impossível. O professor Hartwell tem um breve trabalho sobre a mitologia acerca da supostamente idílica sociedade pré-industrial:

Assim, tais mal-entendidos surgiram por conta dos pressupostos – grande parte, erros de concepção – sobre a Inglaterra antes da Revolução Industrial; suposições, por exemplo, de que a vida rural era naturalmente melhor que a vida na cidade, que trabalhar para si mesmo era melhor e mais seguro que trabalhar para um empregador, que o trabalho da criança e da mulher era algo novo, que o sistema doméstico (ainda que isso, muitas vezes, envolvesse uma casa repleta de equipamento industrial) era preferível ao sistema de fábrica, que os bairros pobres e a comida adulterada eram produtos característicos da industrialização e assim por diante. Em outras palavras, o mito perene da era de ouro, a crença de que uma vez que as condições eram más, e uma vez que não as aprovávamos, não poderiam ter sido piores e, de fato, deveriam ter sido melhores! No entanto, como Alfred Marshall observou, “a história popular subestima os dissabores das pessoas antes da era das fábricas”

Fato é que tais pontos de vista que Hartwell identifica entre os oponentes do industrialismo nada são senão mito. A vida rural não é melhor que a vida urbana, como o testemunho ocular claramente revela. As condições no campo eram descritas pelos contemporâneos como “violação de toda a decência” e “totalmente imundo e nojento”. Umas doze pessoas se aglomeravam em um único cômodo. A insegurança prevalecia no século XVIII, quando o trabalho agrícola era a norma, assim como, no século XIX, quando a “escravidão assalariada” tornava-se mais comum.

“Os proprietários das fábricas”, escreve Ludwig von Mises:

não tinham poderes para obrigar ninguém a aceitar um emprego nas suas empresas. Podiam apenas contratar pessoas que quisessem trabalhar pelos salários que lhes eram oferecidos. Mesmo que esses salários fossem baixos, eram ainda assim muito mais do que aqueles indigentes poderiam ganhar em qualquer outro lugar. É uma distorção dos fatos dizer que as fábricas arrancaram as donas de casa de seus lares ou as crianças de seus brinquedos. Essas mulheres não tinham como alimentar os seus filhos. Essas crianças estavam carentes e famintas. Seu único refúgio era a fábrica; salvou-as, no estrito senso do termo, de morrer de fome.1

Para os que argumentam que o movimento do cercamento dos campos, que transformou as terras conhecidas como “comunais” em propriedade privada, foi responsável pela miséria do setor agrícola, respondo, salientando que nenhum historiador sério acredita que o movimento do cercamento dos campos teve efeito algum, no mais das vezes teve efeitos marginais, na agricultura inglesa.

A Europa testemunhou uma explosão na população do meio para o final do século XVIII e ao longo do século XIX que foi sem precedentes na história mundial. A população dobrou na Inglaterra durante o século XVIII. T.S. Ashton, da Universidade de Londres, um dos maiores historiadores de Revolução Industrial do século XX, observou que o problema central da primeira metade do século XIX, portanto, envolvia “como alimentar, vestir e empregar gerações de crianças que há muito ultrapassava as de qualquer época anterior”. Na sua obra sobre industrialização, que enfocava a Inglaterra, mostrou que a industrialização, longe de ser um problema, era a solução para a questão premente de como lidar com essa explosão populacional.

A Inglaterra, é claro, não estava sozinha a enfrentar esse problema. A Irlanda o enfrentou também. No entanto, a Irlanda o enfrentou sem industrializar-se. Nesse país, as sensibilidades estéticas das pessoas não seriam perturbadas pela presença de fábricas e chaminés. Entretanto, creio que teriam ficado perturbados com o fato de que durante a década de 1840 a população da Irlanda, na verdade, diminuiu em 20%, fosse por imigração (os sortudos) ou por desnutrição e doenças resultantes da “grande fome”. Um desfecho semelhante certamente teria acometido a Inglaterra caso não tivesse ocorrido a Revolução Industrial e o suposto ideal de pequenos fazendeiros e pequenas lojas tivesse continuado como era antes. Segundo o professor Ashton:

Se a Inglaterra tivesse permanecido uma nação de agricultores e artesãos, dificilmente teria escapado do mesmo destino e, na melhor das hipóteses, o peso de uma população crescente teria sufocado a energia de seu espírito. Ela foi liberta, não por seus governantes, mas por aqueles que, sem dúvida, buscavam as próprias finalidades, tiveram a inteligência e o recurso de vislumbrar novos instrumentos de produção e novos métodos de administrar a indústria. Há, hoje, nas planícies da Ìndia e da China, homens e mulheres, livres da praga e da fome, vivendo vidas um pouco melhores, na aparência externa, que as vidas dos gados que com eles trabalha durante o dia e divide os abrigos para dormir à noite. Tais padrões asiáticos e horrores não mecanizados são a sina dos que aumentam em número sem passar por uma revolução industrial (grifos nossos).

Igualmente, o eminente historiador britânico Eric Evans nos convida a levar em conta a terrível alternativa à industrialização:

Ao julgar a Revolução Industrial é relevante mencionar um ponto contrafactual. O que teria acontecido à abundante população da Grã-Bretanha caso o crescimento industrial não a tivesse resgatado da armadilha da pobreza malthusiana? É difícil ver como poderia ter sido evitado o que aconteceria numa escala ainda mais catastrófica do que a fome irlandesa de 1845-1847 […] A Revolução Industrial trouxe o benefício de permitir a sobrevivência e a prosperidade no longo prazo de uma população muito maior.

Antes que entremos em êxtase com as belezas da autossuficiência rural, portanto, precisamos ter em mente esses fatos admonitórios. Um sistema como esse não seria capaz de suportar nada parecido com o número de pessoas que habitam o mundo hoje em dia. Russell Kirk (1918-1994), um grande pensador conservador que tinha simpatias distributistas, não obstante, ressaltou que “uma vez que estejamos numa sociedade industrial, não podemos sair dela sem matar de fome metade da população do mundo”.

Parece que devemos ser capazes de encontrar espaço no nosso cálculo moral para apreciar um sistema que tornou possível a simples sobrevivência de incontáveis milhões de pessoas que, como amplamente revelam os exemplos acima, por certo teriam perecido, não fosse a industrialização. Há pouco tempo, fiquei bastante chocado em ver um autor do jornal Remnant descaradamente descartar o declínio da mortalidade infantil possibilitado pelo mercado, ao sugerir que já que a Terra não é nossa morada permanente, quem quer que dê a ela muita importância, obviamente está muito preso a este mundo para o próprio bem espiritual. Não considero esse um modo de pensar particularmente útil para os pais que choram a perda de um filho.

Dizem que Santo Agostinho observou: “In fide, unitas; in dubiis, libertas; in omnibus, caritas” (na fé, unidade; na dúvida, liberdade; em todas as coisas, caridade). Todos somos tradicionalistas e as exigências da caridade nos instam a não imputar motivos vis ou manter uma obstinação estúpida para com os que de nós discordam em Economia. Se alguém desejar desmantelar grande parte da sociedade industrial, creio que deve voltar-se aos argumentos que mostrei aqui e que mostro em meu livro, que parecem estar de pleno acordo com o Catolicismo, como o compreendo. Deve aos tradicionalistas não só pressupor que os que dele discordam estão de má-vontade, que são materialistas ou espiritualmente desordenados caso não apoiem o distributismo ou qualquer que venha a ser seu plano social. Há motivos perfeitamente bons, não diabólicos, para ser cético quanto a tais propostas, e aqueles que as propõem precisam, com justeza, reconhecer isso antes de esperar que outros católicos lhes deem ouvidos, o que, certamente, desejam.

Afinal, eu nem sei ordenhar uma vaca.

*Este artigo foi originalmente publicado no LewRockwell.com.

Nota de rodapé

- Ludwig von Mises. Ação Humana, capítulo XXI, p.707. ↩︎

O ILC publica artigos, vídeos e outros conteúdos de autores que se identificam como cristãos e libertários. Esses conteúdos refletem diferentes opiniões, com as quais nem todos concordarão. Da mesma forma, nem todo conteúdo representa necessariamente uma posição 100% compatível com a visão oficial do ILC.